PROJECT STORY #02

山形県立致道館高等学校 電気工事

新しい校舎に想いを込めて。

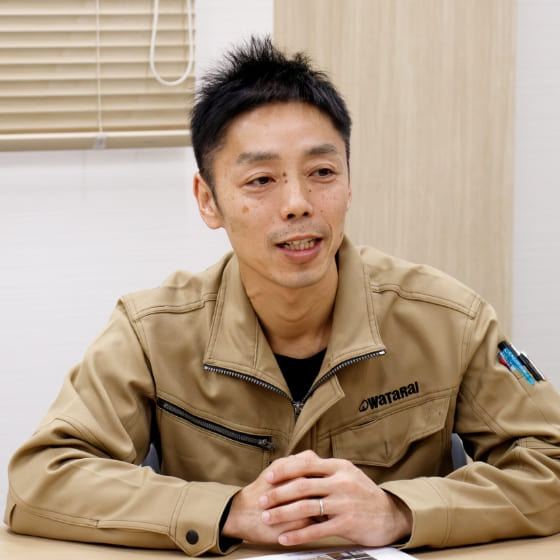

Member Profile

-

エンジニアリング事業本部

電設技術課 係長S.H

-

エンジニアリング事業本部

技術部 本社電設技術課 担当係長S.J

-

エンジニアリング事業本部

技術部 本社電設技術課A.E

プロジェクトの概要と

それぞれの役割を教えてください

山形県の公共工事として、鶴岡南高等学校と鶴岡北高等学校を統合した庄内地域初の中高一貫高校、致道館高校の建設に関わる電気設備工事一式を請け負いました。

私は監理技術者という立場で、図面を作成し、現場作業をする人にこういう風に施工してくださいと指示をしていました。あとは現場代理人と一緒で、現場作業員のリーダーや発注者、一緒に工事する建築会社、設備会社など、関係各所との打合せ。そして、発注者から求められる品質・安全・工程管理の管理ですね。工事現場に2階建てのプレハブがあるのを見たことがあるかと思いますが、その現場事務所で主に仕事をしています。

私は安全関係・下請け関係・その他書類の作成と、現場事務所の環境の整備を担当しました。公共工事は、携わる業者の元請け、下請け関係の書類提出を義務で求められるので、そのような書類の作成になります。

私は現場代理人として、発注者である県の人と、現場を管理している設計監理者との打ち合わせ、調整、工事内容の情報収集、さらに関係者に情報を伝えて、建設機器、建材の適切な配置と作業における安全確保の徹底を行いました。現場の中ではなくて、発注者側とのやり取りがメイン。消防署等への届出も仕事のひとつです。

工事の間、生徒はどこにいたのですか?

一部改修工事だと、生徒が使っている中で工事をやらないといけない時があるのですが、今回は仮校舎が校庭にできていたので、生徒はそちらで授業をしていました。

大規模な改修工事ということで課題はありましたか?

今回の工事は新築となる増築棟部分を除いて、校舎の大部分を改修しました。予算の関係上、改修する箇所としない箇所が混在していたため、完成時に電気が安全に供給できるか、不安がありました。

最初は内部解体から始まったのですが、電気は遠くまでつながっているので、何も考えずにすべて撤去してしまうと、完成後にこの部屋の電気がつなかい、という事態になりかねませんでした。ですので、設備撤去前に状況を十分に調べ、それでも不明な点は、工事とは別に、調査のための時間と人員を確保しました。もし完成後に調査するとなると、天井の内部が見えず、調査に時間や人員のコストが多くかかるため、事前調査をして良かったと思います。

見栄えの面でも苦労したそうですが

コンセントやスイッチ・照明器具などは全て新設でしたが、建物の構造体は改修しないので、いかに見栄えよく電気設備を配置できるか検討する必要がありました。新しい校舎に生まれ変わったとしても、配線が見えていたら見栄えが良くないですよね。この課題が思っていたよりも多く、苦労がありました。

見栄えをよくするために、まず建築・設備・ほか関係業者と図面上での調整を図りました。また現場側でも職長同士コミュニケーションをとり、各業者の完成イメージが異ならないようにしました。構造的にどうしても露出してしまう場合は、極力目立たないように資材を選定し、施工図に分かりやすい詳細図を添付し、作業員に指示しました。

書類作成で気を付けたことはありますか?

事務的な問題点としては、協力企業が多くなる見込みだったので、発注者・管理者への書類提出の遅れに注意しました。

公共工事は提出する書類の量がすごいんです。協力企業に書類を出してもらうと、それが間違っている時があります。文字の間違い、記入箇所の間違いなど、そういった戻り作業を防ぐために、こちらで予め記入できる箇所は記入して、同じ様式を使ってもらいました。

はい。予め記入しておいた雛形をすべての協力企業に共有して、協力企業の書類作成時間の短縮に努めました。その結果、書類は記入漏れや間違いがほぼなく、遅れることなく書類を提出することができました。

今回のプロジェクトで得たものや気づきはありますか?

現場に出ているわけではないので、やはりわからないことの方が多く、現場管理の方に、間違いがないかきちんと確認してもらいながら業務を進めることが大切だなと感じました。

今回協力企業が多かったのですが、事前にある程度ルール付けをして、先に伝えておけば良かったなと思いました。「こういう時はこうする」と決めておけば、できていなかった時に言いやすいですし、相手も聞きやすいなと。

改修工事は大変だとよく聞いていましたが、その倍以上は大変でした。その中で感じたのが、コミュニケーションの重要性です。業者・関係者と事前に十分な打ち合わせや・図面のすり合わせ・現場確認を行うことで、ほとんどの課題を解決することができました。メールや電話だけでなく、実際会って話すことがとても重要だと感じました。

完成後には、新校舎で学校生活を送ることのできない3年生の見学会がありました。生徒たちが楽しそうに校舎を見て回るのを見て、安堵感と達成感がありましたし、電気工事という仕事が建物を支える重要な役割を担っていることを改めて実感しました。この校舎が末永く生徒・先生・関係者の方々と寄り添い、喜ばれる施設となって頂ければ幸いです。